Windenergie für die Haushaltsversorgung

Dieser Artikel wird Ihnen präsentiert von Middle Floor Apartments for sale in Estepona

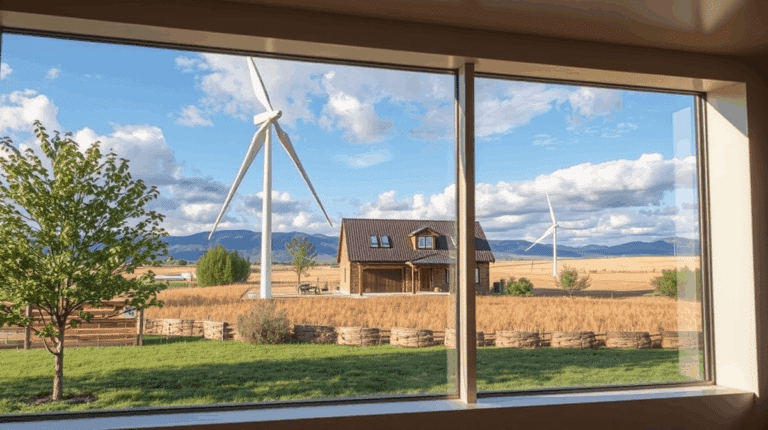

Die Suche nach nachhaltigen und kostengünstigen Energiequellen führt immer mehr Hausbesitzer zu alternativen Lösungen. Während Photovoltaikanlagen bereits weit verbreitet sind, gewinnt eine weitere umweltfreundliche Option zunehmend an Bedeutung: kleine Windkraftanlagen für den Hausgebrauch. Diese kompakten Energieerzeuger können eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zur Solarenergie darstellen und bieten besonders in windreichen Regionen ein enormes Potenzial zur Energieeinsparung.

Potenzial von Windenergie im Haushaltsbereich

Kleine Windkraftanlagen für Haushalte erzeugen Strom, wenn der Wind ihre Rotorblätter in Bewegung setzt. Im Gegensatz zu großen kommerziellen Windparks sind sie speziell für den privaten Gebrauch konzipiert. Sie können zwischen 400 Watt und 20 Kilowatt Leistung erbringen – je nach Modell, Standort und Windverhältnissen.

Der große Vorteil gegenüber Solarenergie liegt in der Unabhängigkeit vom Tageslicht. Windenergie steht potenziell rund um die Uhr zur Verfügung, was sie besonders in Herbst- und Wintermonaten zu einer wertvollen Ergänzung macht. In Zeiten, in denen Photovoltaikanlagen weniger Strom produzieren, können Windkraftanlagen die Energieversorgung stabilisieren und den Eigenverbrauchsanteil deutlich erhöhen.

Laut aktueller Studien kann eine gut platzierte Kleinwindanlage zwischen 2.000 und 6.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen – genug, um einen erheblichen Teil des Strombedarfs eines durchschnittlichen Haushalts zu decken. Das bedeutet nicht nur Einsparungen bei den Energiekosten, sondern auch eine deutliche Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks.

Arten von Kleinwindkraftanlagen für Privathaushalte

Für den privaten Gebrauch gibt es verschiedene Windkraftanlagen-Typen, die sich in Aufbau, Effizienz und Anwendungsbereich unterscheiden:

Horizontalachsen-Windenergieanlagen

Diese traditionelle Bauform entspricht dem klassischen Bild einer Windmühle. Die Rotorblätter drehen sich um eine horizontale Achse, die parallel zum Boden verläuft. Horizontalachsen-Windenergieanlagen sind:

- Besonders effizient bei konstanten Windrichtungen

- In der Regel leistungsstärker als vertikale Modelle

- Optimal für ländliche Gebiete mit ausreichend Platz

Allerdings benötigen sie ein Nachführsystem, das die Anlage je nach Windrichtung ausrichtet, was die Konstruktion komplexer macht.

Vertikalachsen-Windenergieanlagen

Bei diesem Design dreht sich der Rotor um eine vertikale Achse. Vertikalachsen-Windturbinen bieten einige spezifische Vorteile:

Sie funktionieren unabhängig von der Windrichtung, arbeiten bei geringeren Windgeschwindigkeiten, sind leiser im Betrieb und eignen sich besonders gut für urbane Umgebungen mit turbulenten Windverhältnissen. Obwohl sie in der Regel weniger effizient sind als horizontale Modelle, machen ihre Flexibilität und geringere Wartungsanforderungen sie zu einer attraktiven Option für Hausbesitzer.

Hybrid-Windenergieanlagen

Ein zunehmender Trend sind hybride Systeme, die Windkraft mit Solarenergie kombinieren. Diese Wind-Solar-Hybridsysteme nutzen die komplementären Eigenschaften beider Energiequellen: Während Sonnenlicht tagsüber zur Verfügung steht, kann Wind zu jeder Tages- und Nachtzeit auftreten. Hybridanlagen können so eine konstantere Energieversorgung gewährleisten als jede einzelne Technologie für sich.

Ein weiterer Vorteil: In vielen Regionen ergänzen sich die saisonalen Stärken beider Energiequellen. Während Solaranlagen im Sommer mehr Strom produzieren, liefern Windkraftanlagen oft im Winter ihre beste Leistung – perfekt für eine ausgeglichene Jahresbilanz.

Standortanforderungen für optimale Windenergienutzung

Der Erfolg einer Kleinwindkraftanlage steht und fällt mit dem richtigen Standort. Folgende Faktoren sind entscheidend:

Windverhältnisse und Mindestwindgeschwindigkeit

Für eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung sollte die durchschnittliche Windgeschwindigkeit am Standort mindestens 4-5 Meter pro Sekunde (ca. 14-18 km/h) betragen. Die Energieausbeute steigt dabei nicht linear, sondern mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit an. Das bedeutet: Doppelte Windgeschwindigkeit erzeugt achtmal mehr Energie. Daher lohnt sich eine sorgfältige Standortanalyse.

Ideale Standorte sind freie Flächen ohne Hindernisse wie hohe Gebäude oder Bäume, die Verwirbelungen verursachen können. Küstenregionen, Hügelkuppen und offene Landschaften bieten oft gute Voraussetzungen. In Deutschland existieren Windkarten, die bei der ersten Einschätzung helfen können. Für eine fundierte Entscheidung empfiehlt sich jedoch eine professionelle Windmessung über mindestens einige Monate.

Für eine verlässliche Prognose der Energieerträge ist nicht nur die durchschnittliche Windgeschwindigkeit relevant, sondern auch die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Windstärken am Standort. Einen ersten Eindruck vermittelt unser Artikel Stromspeicher für Ihr Eigenheim, der aufzeigt, wie wichtig Speicherlösungen für schwankende Energiequellen sind.

Rechtliche Rahmenbedingungen für Heimwindkraftanlagen

Bevor Sie in eine Windkraftanlage investieren, müssen Sie die rechtlichen Anforderungen prüfen. Diese variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Typische Vorschriften betreffen:

- Baugenehmigungen (meist ab einer bestimmten Höhe erforderlich)

- Abstandsregelungen zu Nachbargrundstücken

- Immissionsschutzrichtlinien bezüglich Lärm und Schattenwurf

- Naturschutzauflagen (insbesondere Vogelschutz)

In vielen Regionen gelten für Kleinwindanlagen unter 10 Metern Höhe vereinfachte Genehmigungsverfahren. Dennoch ist es ratsam, frühzeitig mit den lokalen Behörden Kontakt aufzunehmen, um Überraschungen zu vermeiden. Auch Nachbarn sollten idealerweise früh in die Planung einbezogen werden, um potenzielle Konflikte zu minimieren.

Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeit

Die Anschaffungskosten für kleine Windkraftanlagen liegen je nach Größe und Leistung zwischen 5.000 und 30.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für Installation, Fundament, Verkabelung und gegebenenfalls Genehmigungen.

Empfohlene Produkte zu Kleine Windkraftanlagen

Die Wirtschaftlichkeit hängt entscheidend von mehreren Faktoren ab:

Stromertrag: Dieser wird maßgeblich durch die Windverhältnisse am Standort bestimmt. Eine professionelle Windmessung kann hier Klarheit schaffen.

Eigenverbrauchsanteil: Je mehr des erzeugten Stroms Sie selbst nutzen, desto wirtschaftlicher ist die Anlage, da Sie weniger teuren Netzstrom kaufen müssen. Ein Energiespeichersystem kann den Eigenverbrauch deutlich erhöhen.

Einspeisevergütung: Für überschüssigen Strom, den Sie ins Netz einspeisen, erhalten Sie eine Vergütung, die allerdings deutlich unter den Bezugskosten liegt.

Strompreisentwicklung: Steigende Strompreise verkürzen die Amortisationszeit Ihrer Anlage.

Unter günstigen Bedingungen kann sich eine Kleinwindanlage innerhalb von 10-15 Jahren amortisieren. Die Lebensdauer beträgt bei guter Wartung 20-25 Jahre, sodass nach der Amortisation noch viele Jahre der „kostenlosen“ Stromerzeugung folgen können.

Prüfen Sie auch Fördermöglichkeiten: Obwohl es keine bundesweite Förderung speziell für Kleinwindanlagen gibt, bieten einige Bundesländer und Kommunen entsprechende Programme an. Zudem können zinsgünstige KfW-Kredite für erneuerbare Energien in Anspruch genommen werden.

Integration mit anderen erneuerbaren Energiesystemen

Die Kombination verschiedener erneuerbarer Energiequellen kann die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Heimenergiesystems erheblich steigern. Die wichtigsten Synergien ergeben sich mit:

Windkraft und Photovoltaik als perfekte Partner

Wind- und Solarenergie ergänzen sich auf natürliche Weise: Während Solarmodule bei Sonnenschein ihre Höchstleistung erbringen, produzieren Windkraftanlagen auch bei bedecktem Himmel und nachts Strom. Diese Kombination reduziert die wetter- und tageszeitbedingten Schwankungen in der Energieerzeugung erheblich.

Die optimale Auslegung eines solchen Wind-Solar-Hybridsystems hängt von Ihren lokalen Bedingungen ab. In windreichen Regionen mit mäßiger Sonneneinstrahlung könnte der Schwerpunkt auf der Windkraft liegen, während in sonnenreichen Gebieten die Photovoltaik dominieren sollte.

Empfohlene Produkte zu Windkraft Solaranlage

Für ein tieferes Verständnis der Synergien zwischen verschiedenen erneuerbaren Energiequellen empfehlen wir unseren Artikel Effiziente Speicherlösungen für moderne Klimatechnik, der die Bedeutung von Speichertechnologien für intermittierende Energiequellen beleuchtet.

Speicherlösungen für maximalen Eigenverbrauch

Ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit Ihrer Windkraftanlage ist die Möglichkeit, den erzeugten Strom auch dann zu nutzen, wenn Ihr momentaner Bedarf geringer ist als die Produktion. Hier kommen Batteriespeichersysteme ins Spiel.

Moderne Lithium-Ionen-Speicher können überschüssigen Strom zwischenspeichern, sodass er später bei Bedarf verfügbar ist. Dies erhöht den Eigenverbrauchsanteil erheblich – von typischerweise 30-40% ohne Speicher auf bis zu 70-80% mit einem adäquat dimensionierten Speichersystem.

Neben Batterien gibt es weitere innovative Speicherlösungen:

- Thermische Speicher, die überschüssigen Strom in Wärme umwandeln

- Wasserstoffsysteme für die saisonale Speicherung

- Power-to-X-Technologien, bei denen Strom in andere Energieträger umgewandelt wird

Besonders interessant sind Smart-Home-Systeme, die den Verbrauch automatisch an die Stromerzeugung anpassen. Diese können beispielsweise Waschmaschinen oder Wärmepumpen genau dann aktivieren, wenn Ihre Windkraftanlage viel Strom produziert.

Wartung und Langlebigkeit von Heimwindkraftanlagen

Um langfristig von Ihrer Investition zu profitieren, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Kleinwindkraftanlagen sind zwar robust konstruiert, aber als mechanische Systeme mit beweglichen Teilen erfordern sie Aufmerksamkeit. Typische Wartungsarbeiten umfassen:

Visuelle Inspektionen: Prüfen Sie regelmäßig die Rotorblätter auf Beschädigungen, Risse oder Abnutzungserscheinungen. Auch das Fundament und der Mast sollten auf Stabilität kontrolliert werden.

Schmierung: Bewegliche Teile wie Lager müssen je nach Herstellerangaben geschmiert werden, meist 1-2 Mal jährlich.

Elektrische Komponenten: Wechselrichter, Verkabelung und Steuerungssysteme sollten auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.

Ausrichtungssysteme: Bei Horizontalachsanlagen muss der Mechanismus zur Windnachführung gewartet werden.

Die meisten Hersteller empfehlen eine jährliche professionelle Inspektion. Zwischen diesen größeren Wartungen können viele kleinere Überprüfungen auch von technikaffinen Eigentümern selbst durchgeführt werden. Hierfür bieten viele Anbieter entsprechende Schulungen an.

Mit guter Wartung können moderne Kleinwindanlagen 20-25 Jahre oder länger betrieben werden. Die Wechselrichter haben in der Regel eine kürzere Lebensdauer von 10-15 Jahren und müssen gegebenenfalls einmal während der Gesamtlebensdauer ersetzt werden.

Fazit: Lohnt sich Windenergie für Ihren Haushalt?

Kleinwindkraftanlagen bieten eine vielversprechende Möglichkeit, Ihre Energiekosten zu senken und gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Ob sie sich für Ihren individuellen Fall lohnen, hängt von mehreren Faktoren ab:

An windreichen Standorten mit ausreichend Platz und geringen baurechtlichen Hürden können sie eine ausgezeichnete Investition darstellen. Besonders attraktiv wird die Windkraft in Kombination mit Photovoltaik und Speichersystemen, da so ein höherer Grad an Energieautonomie erreicht werden kann.

Die Entscheidung für eine Heimwindkraftanlage sollte auf einer gründlichen Analyse Ihrer spezifischen Situation basieren. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten und führen Sie idealerweise Windmessungen an Ihrem Standort durch, bevor Sie investieren.

Mit der richtigen Planung kann eine Kleinwindanlage nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sein, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft leisten – direkt von Ihrem eigenen Grundstück aus.